救急科専門研修

大分大学医学部付属病院救命救急センターでの

研修医の研修内容を紹介します。

救急医は、命の最前線に立つ医師です。

予測不能な状況の中で瞬時の判断が求められ、幅広い知識と技術を駆使して患者さんを救います。自身の判断がその場で命を救うことにつながる、これほどやりがいのある分野は他にありません。

どの診療科にも通じるスキルが身につき、キャリアの選択肢も広がります。挑戦と成長を求める者にとって、救急医療は限りない可能性を秘めた領域です。

多発外傷や、緊急度の高い救急患者に適切な初期診療を行える。

JPTEC/JATEC/CPVSなどのシュミレーション教育も充実。

複数傷病者に対して、診療優先度の判断を的確に行う

初期対応能力がつけられる。

重症患者への集中治療が行える臨床能力が身につく。

他の診療科や、コメディカルと連携・協力し、良好なコミュニケーションのもとチーム医療が実践できる。

ドクターカー・ドクターヘリを用いた病院前診察を行える。

救急隊からの指示要請に、的確なアドバイスが行える。

災害医療の専門家として、指導的な立場で災害援助を行える。

BLSやICLSなどの初期救命コースの指導など、

救急医療の啓蒙活動を通じて、救急診療を教育指導できるようになる。

研究の成果をまとめ、学会発表や論文作成し、

科学者・研究者として発言ができるようになる。

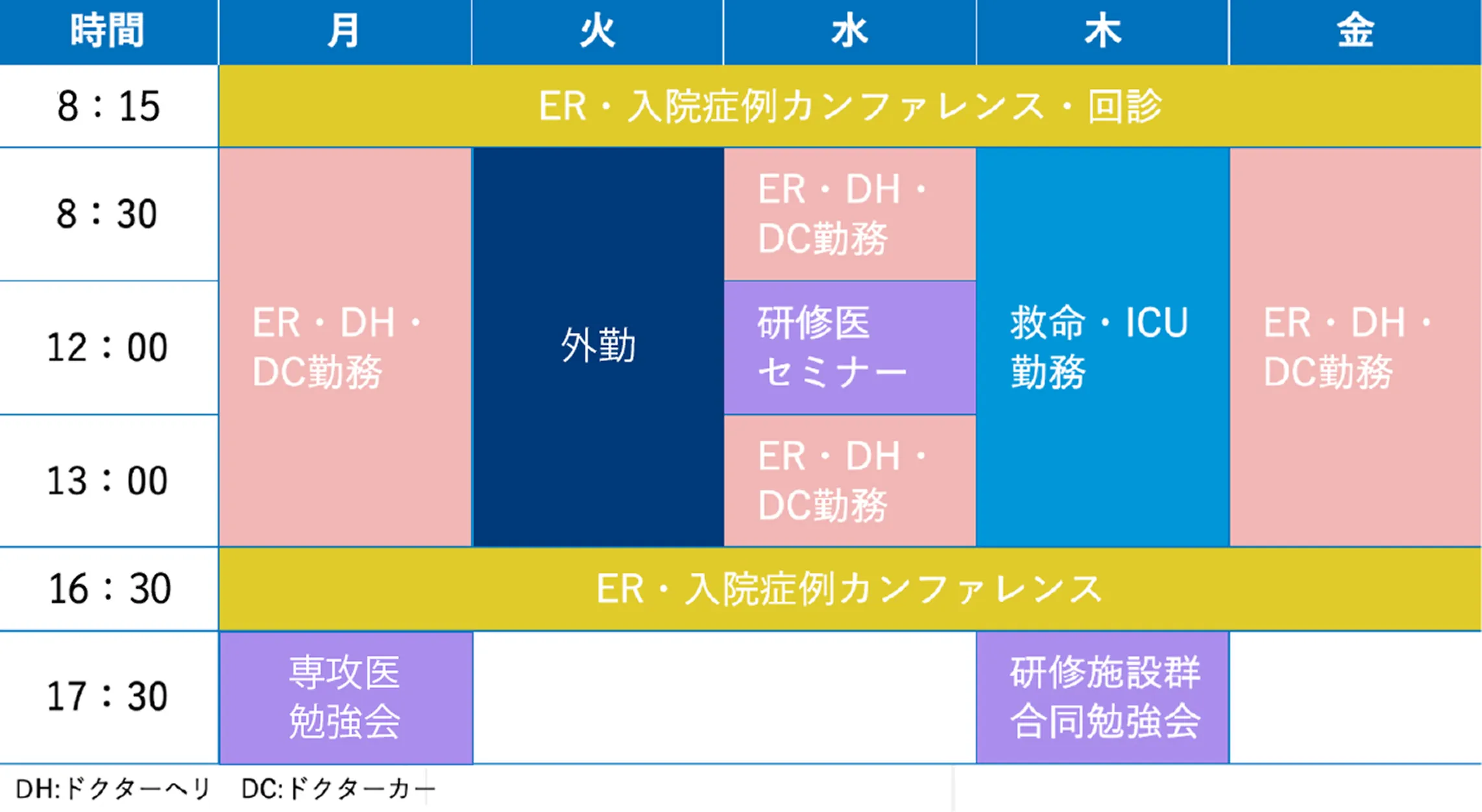

研修は主に大分大学医学部附属病院高度救命救急センターで研修が始まります。救急科は初期研修で学んだ全ての診療科と関係しているので、専攻医初年度ですが、心配しなくても大丈夫です。またドクターヘリ搭乗も専攻医1年目から開始します。

それぞれのカリキュラムにより、例えば前半は当院に残り研修を行い、後半は提携している研修病院へ研修に行く、など組み合わせて研修を行います。(当院外での研修はカリキュラムに組み込まれています。)専攻医としては、救急科の中で自分の強みが発見できる年になってきます。

当院での研修、もしくは他院での研修を行います。専門医取得に向け、より専門的な救急診療や集中治療を学びます。一人で自信をもって判断できるようになって行きます。

研修施設本プログラムは、研修施設要件を満たした次の19施設によって行います。

救急医のキャリア拡充で注目されるダブルボード。

自身の診療科におけるスキルに加え、他の基本領域専門医である内科専門医や総合診療専門医などの資格を取得し、より幅広いキャリアパスの構築を実現するケースが増えています。

(2018年掲載)

1年目の前半に1.5ヶ月、2年目の1〜3月に研修させて頂きました。なかでも2年目の3か月間は、自分の成長につながる期間だったと思います。

下記の2つを学べたことが私の中での大きな収穫でした。

①患者さんを診ること

これは上級医の先生から、なによりも大切だと言われたことです。

一見当たり前のように見えますが、特に研修医は採血データや画像検査など、カルテ上の所見に目がいきがちです。

それよりも目の前の患者さんから所見をとることが何倍も大切だと学びました。

②なにか加療を行なう前にしっかり考えること

処置する前、薬を使う前、食事を変更する前など、なにかをする前には必ず、その患者さんの状態について把握し、

こういう理由があるから、ではこうしようとしっかり考える習慣が身に付きました。

救命センターでの研修以降、日々の診療の中で、点滴1本オーダーする前にも患者さんを診て、しっかり考えることが自然とできるようになりました。

研修期間中は、「今日もこの手技はいまいちだったな」、「全身管理ももう少し、こうした方がよかったのではないか?」と1日のおわりに反省する日々でした。

技術面も知識面も至らない私に対し、上司の先生方は毎日しっかり指導してくださり、私が失敗して落ち込んでいるときには精神面でもケアして頂きました。

最後の1ヶ月はDr.Heli同乗の許可も頂き、病院前の活動にも参加させて頂きました。

その際も不安でいっぱいの私に「出来ないことはできない!とあなたははっきり言える人なので、そこは心配してないから。自分にできることを考えて動いてね」と、

アドバイス頂いたのを鮮明に覚えています。

たかが研修医の意見にもしっかり耳を傾けてくださった救命センターの先生方には、本当に感謝しかありません!!

研修を終えて、目の前の命を救うために身体を動かす先生方のイメージはかわりませんでしたが、

学生の頃は漠然と見ていた1つ1つが、どれだけ考えられた上で行われているものかを知ることができたと思います。